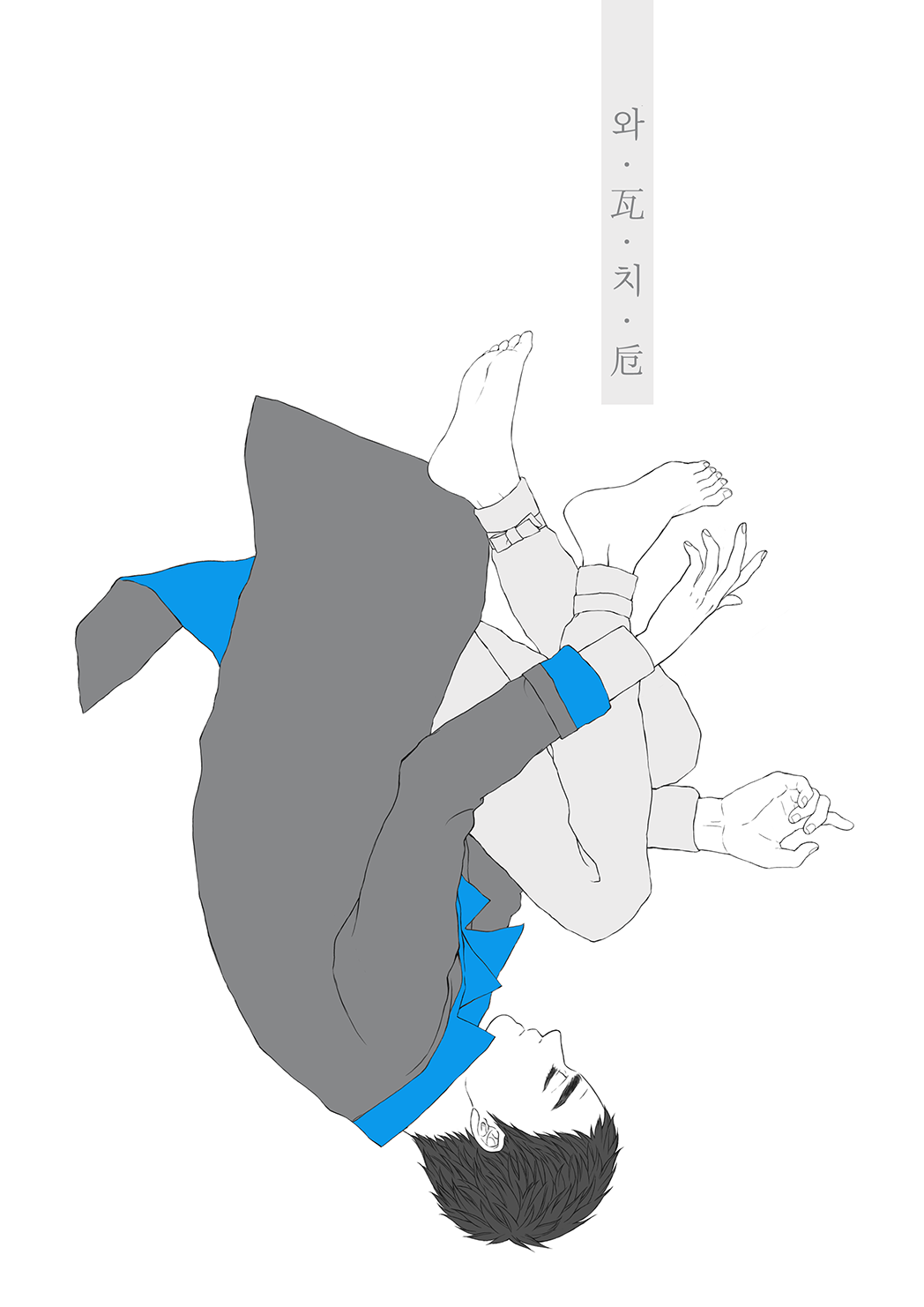

서광경 中편이 시작됐다.

지금까지 그려낸 과거는 말하자면 빙산의 일각일 뿐이라, 그려내는 입장이면서도 서서히 바닥까지 뒤집어 엎어버릴 생각을 하면 조금 즐겁다.

그날의 일에 대해 따로 적는 이유는 고호의 감정을 기억해두고 싶기 때문이다.

고호라는 인물은 최대한 본편을 겉돌도록 만들었다. 후반부로 갈수록 어둡고 불편한 인간 (자체 혹은 본심이라고 말하고 싶다.)이 수면위로 떠오르기 때문에 더없이 가라앉을 흐름의 무게중심을 조금이나마 옮기고 싶었기 때문이다. 그건 와치에 숨쉴 틈이 잘 없다보니 꽤 신경쓰이는 부분이기도 해서, 고호는 약간 삐딱한 말투에 유아독존이라 해야할지 율기와는 두 살 차임에도 불구 철부지같은 면모를 부각시켜 그려졌다.

그런데 순조롭게 대본을 쓰고 그림콘티를 짜는 중에 고호의 감정이 아무리 해도 갈무리되지 않았다. 나누어 놓은 분량까지 진행은 해야하고 고호에게 할애할 수 있는 컷이 정해져 있음에도 도무지 물러서주지 않는 거다. 고호랑 율기는 내내 함께 자라왔고 서로에 대해 공유하고 있는 부분이 많긴 하지만 내 편에서 보는 고호는 우의라고 해야할지, 그 무게가 그리 무겁지 않았는데 막상 뚜껑을 열어보니 생각지도 못한 감정들이 쏟아져 나왔다.

마치 자신들이 함께 걸어온 지난 시간이, 나누었던 흔적이 그리 옅을 줄 알았느냐 되묻는 것 같았다.

확실히 이 작업은 제대로 마주서기 전엔 결과를 가늠해봐야 무용지물일 때가 많다.

그건 아마 집을 건축하는 과정과 닮아있지 않은가 싶다. 기초를 다지고 기둥을 세우고 지붕을 얹는 과정 동안은 아직 잠잠하다가 어느 정도 움직일 공간이 생겨나면 조금씩 고갯짓을 하고 이리저리 움틀대며 스스로의 지반을 다지기 시작한다. 결국 정신을 차리고 보면 산만할만큼 자유자재로 관절을 움직이고 자신들의 이야기를 내게 들이밀어 온다. 그러면 나는 토대만 겨우 붙들고 서서 어느 순간 인물들과 협상을 한다.

이번의 고호도 바로 그랬고 덕분에 난 거의 사흘간 고군분투해야만 했다.(그리고 대본과 콘티가 대거 수정됐다.)

초벌을 마치고 스케치에 들어간 그날의 일 남은 이야기에서도 마찬가지로 자책과 후회가 뒤섞인 채다.

떠나보낸 마음에 대해 본편에 더 담아낼 기회가 있으련지 모르겠다.